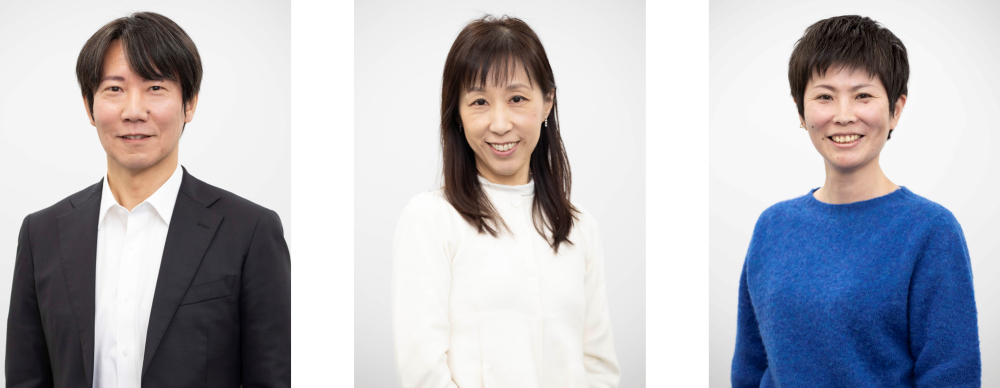

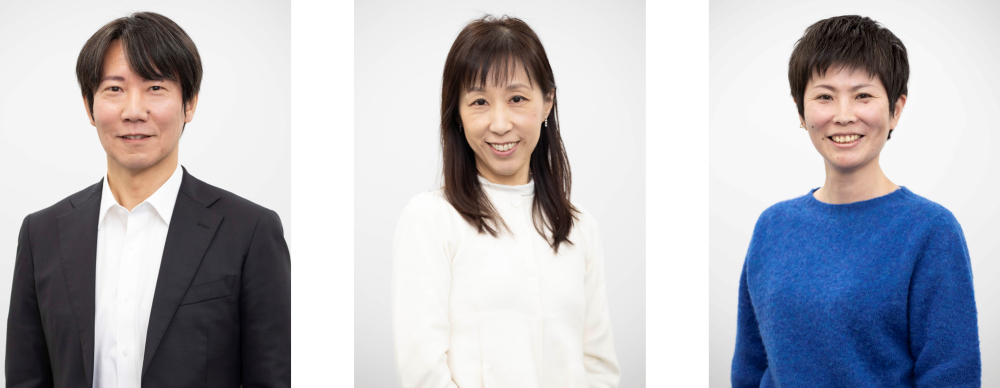

ゲスト紹介

豊田通商株式会社 グローバル部品・ロジスティクス本部 グローバル部品事業統括部

豊田通商株式会社 グローバル部品・ロジスティクス本部 グローバル部品事業統括部

左 )田部 光一朗氏 部長

中央)三浦 麻美子氏 戦略・企画グループ 課長補

右 )山田いづみ氏 戦略・企画グループ グループリーダー

豊田通商が展開するグローバル部品・ロジスティクス事業の領域において、主に自動車部品の輸出入事業の全体管理、およびDXやカーボンニュートラル(CN)推進を担当する。欧米やアジアなど輸出先、東京、大阪などの地域別に4営業部が編成され、約220名のスタッフが業務に従事している。

※なお、このインタビューは2024年2月13日に行われたもので人員構成、組織等はインタビュー時のものである。

chapter 01 輸出業務の情報管理を見直すきっかけ

複雑な業務プロセスと属人化の課題を抱えていた輸出業務

―始めにグローバル部品事業統括部の業務内容について、お聞かせください。

田部氏:われわれグローバル部品事業統括部は豊田通商が展開する7つの営業本部のうちのグローバル部品・ロジスティクス事業に属しており、主に自動車生産用の部品を海外へ輸出しています。輸出業務は地域ごとに分けられた営業部・グループで行っております。グローバル部品事業統括部は、輸出や、輸入を含めた全体の事業管理、DXやカーボンニュートラル(CN)の推進を担当しています。

輸出業務の一つとして、輸出製品の品名や統計品目番号(HSコード)などの情報を管理する必要があり、特に輸出先が日本とEPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)やFTA(Free Trade Agreement:自由貿易協定)を締結している国であれば、製品の原産地が日本であることを証明する原産地証明書を取得し、それにひも付く原産品判定番号を管理する必要も出てきます。

―原産地証明書を取得しなければ、相手国とFTAやEPAを締結している場合でも特恵関税の適用を受けることができないということですね。

田部氏:まさにその通りで、輸出先国から特恵関税の適用を受けて日本製品のコスト競争力を強化することは、私たちの重要な使命です。しかし一方で原産地証明書を取得するための業務プロセスは複雑で、協定ごとに必要な書類も異なります。

相対しなければならない関係者も多岐にわたり、さらに各種情報のやりとりはメールとExcelベースで行っていたので、担当者以外にはその業務の詳細や進捗状況も分からないという状態だったのです。業務効率は担当者の経験に大きく依存し、業務自体も属人化していたという大きな問題がありました。そこで目指したのが“メールのキャッチボールとExcelのバケツリレー”からの脱却です。

本部を挙げたDX推進の取り組みと新たな経済連携協定の発効を背景に、輸出業務の仕組み化を検討

―状況を改善するために、御社は情報の共有化・見える化を実現するための仕組みを構築されました。そのきっかけは何だったのでしょうか。

田部氏:現在グローバル部品・ロジスティック本部ではDXとCNに注力していますが、特にDX分野では、グローバルなサプライチェーン全体を可視化して事業継続性の強化を図るとともに、データを利活用してお客様サービスを向上させることを目指しています。

元々私も別のDXプロジェクトに参画しており、DXを活用した業務改革の必要性を感じていました。

一方、日本では2022年1月からRCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement:地域的な包括的経済連携)という新たな協定が発効し、自由貿易の拡大が見込まれました。それに伴い私たちの輸出業務もさらに増えていくことが予想されます。

輸出業務の仕組み化は、DXへの注力という方向性に、外部の環境変化もちょうど重なったタイミングで一気に動き出したというわけです。

chapter 02 解決策の検討/業務システム構築ツールの導入

迅速な仕組み化を目指して、ノーコードツールによる開発を選択

―実際に仕組み化を進めるにあたっては、どのようなステップを踏まれたのでしょうか。

田部氏:今回メインターゲットにしたのは、EPA協定に関わる業務部分で、当初は迅速に仕組み化、すなわちシステム化を図るために、パッケージを利用することを考えていました。

しかしパッケージを導入する際には検討規模が大きくなり、他部門との調整が発生して進みにくくなるのではないかという不安がありました。そこで考えたのが自分たちでノーコードによる開発を進めることでした。

―ノーコード開発は、ユーザー部門の皆様自身が手を動かしてシステムを開発していくことになるので、業務が増えるという側面もありますがそこはどのように乗り越えられましたか。

田部氏:2021年当時、ノーコード開発は社内でもほとんど実績がありませんでした。しかし、DX推進という会社の方向性もあり、着手するには非常にいい機会だと考えました。

当時は非IT部門の人がノーコードやローコードのツールを使って自分たちでシステムを開発する“市民開発”という言葉もいまだ出てきていませんでしたが、今後、私たちのようなエンドユーザー側のITリテラシーを高めていくことができれば、環境変化にも柔軟に対応することができ、DXの推進をさらに加速させていくことが可能だと考えました。

そこで懇意にしているコンサルティング会社に相談して紹介を受けたのが、B-EN-Gの提供するクラウド業務システム構築ツール「Business b-ridge」でした。

プロトタイプを試用して業務システム構築ツールの有用性を確信

―他の製品も比較検討されたのでしょうか。

田部氏:もちろん競合製品があることも知っていましたが、まずは紹介を受けたBusiness b-ridgeについて、B-EN-Gから話を聞くことにしました。そこで“このツールなら業務プロセスを効率化する仕組みを構築できるだろう”と強く感じたのです。

―具体的には、どのような点を評価されたのでしょうか。

三浦氏:まず2021年9月に、私たちのやりたいこと、実現したいことを伝えて、B-EN-Gにプロトタイプを作ってもらいました。例えば、“業務がどこまで進んでいるかというプロセス管理はできますか”や、“ステータスが進んだときに通知メールはどう飛びますか、その際にファイルは添付できますか”という要望や疑問を伝えて、それに対応するプロトタイプを作ってもらったのです。

出来上がったプロトタイプを確認したところ、Business b-ridgeには私たちがイメージしていた通りの動作や機能が備わっていました。“こういうふうにできたらいいな”とイメージしていたものが、まさに形になって現れた感じです。

chapter 03 業務システム構築ツールの導入効果

業務システム構築ツールを利用して、独自のEPAシステムを実現

―Business b-ridgeを利用して構築した業務システムによって、業務プロセスがどのように改善されたのかについて、お聞かせください。

三浦氏:実際のFTA・EPA関連業務の流れに沿ってお話しすると、お客様の製品を輸出する際、まず輸入国の当社拠点の担当者から、その国と日本との貿易協定に基づいて、特恵関税の対象となる部品の品番や統計品目番号の情報と共に、原産品判定番号を取得する依頼が、グローバル部品の各地域担当部に入ります。

私たちグローバル部品事業統括部は、税関のホームページで各貿易協定に準じた品目別原産地規則を確認し、さらに部品製造元であるお客様と輸出する製品が国内製造品であることの確認を行った後、原産品判定番号の発行を社内の関連部署、もしくは仕入先に申請を依頼します。

相手国が欧州なら物流部、アジア等なら仕入先という切り分けで、原産品判定番号を取得してもらった後は、またグローバル部品事業統括部からその番号を輸入国の拠点に通知するという流れです。

こうしてやっと特恵関税の適用を受けることができるのですが、今まではこの一連のやりとりを全てメールで行っており、必要な情報は各々の担当者がExcelで管理していました。

関係者も多く、貿易協定による条件分岐も複雑で、例えば欧州担当者がアジア等の担当部署に異動になった場合には、必要な書類や業務のやり方が全く異なるので、一から業務を覚えなければならないという状態でした。

―以前は複雑な業務プロセス上で、多くの関係者とのやりとりをメールとExcelで行っていたということですね。

三浦氏:そのような状態では、必要な情報の不足や誤解が度々発生し、その際の確認作業にも多くの工数が割かれるという問題がありました。また業務の進捗状況は担当者以外には分からず、Excelを使った情報の管理も担当者によってフォーマットが異なるので、他の人が見てもすぐに理解することができませんでした。

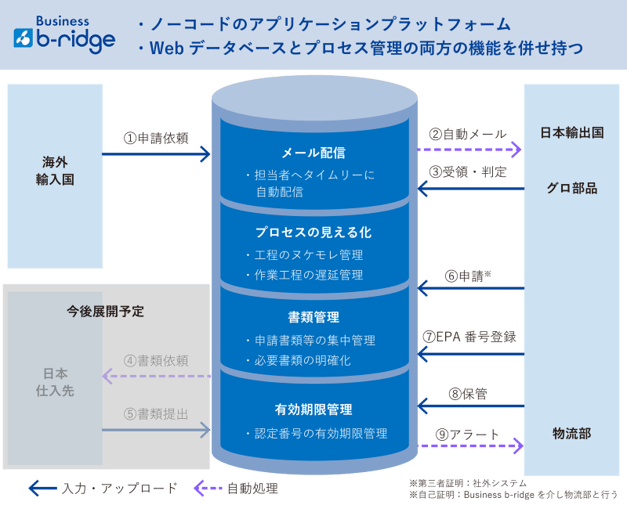

これらの課題を解決するためにBusiness b-ridgeを利用して構築したのが、今回のEPAシステムです。

Business b-ridge利用前の業務の流れ

業務の見える化、標準化、情報の共有化、属人性の排除を実現

―2022年5月から稼働を開始したEPAシステムは現時点で約2年が経過していますが、実際にどのような効果が得られたのでしょうか。

三浦氏:クラウドサービスのBusiness b-ridgeを利用したことで、全ての関係者とのやりとりを、一つのプラットフォーム上でできるようになりました。

また業務プロセスを見える化できたことで、作業工程の漏れや抜けをいち早く発見することが可能になり、さらに貿易協定ごとに異なる必要書類を明確化し、一元管理できるようにもなりました。これは属人性の排除と業務の効率化に大きく貢献しています。

今後自由貿易のさらなる拡大が予想される環境下で、今回作り上げたEPAシステムは、輸出業務を強力に支えてくれる仕組みだと考えています。

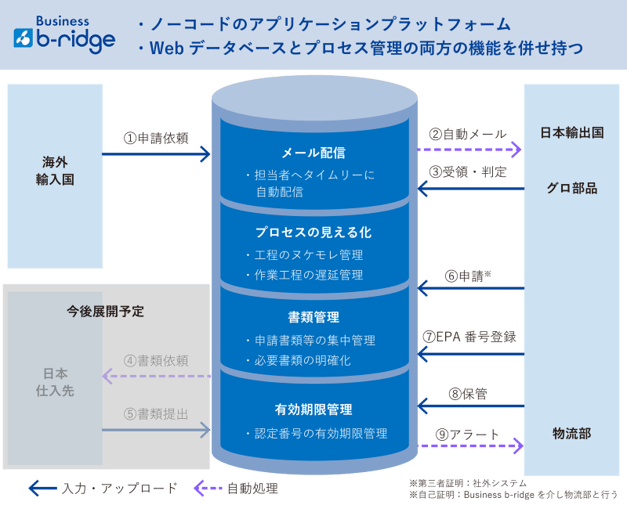

構築したEPAシステムの概要

chapter 04 今後の展望

ノーコード開発の知見を他の業務にも順次適用

―今回、Business b-ridgeを採用されEPAシステムを実現されました。ノーコード開発については今後、どのように取り組まれていくお考えでしょうか。

山田氏:今回は初めての取り組みということもあり、基本的にはB-EN-Gにベースとなるシステムを構築してもらい、それを使ってみて新たな要件の追加や手直しを依頼するという形で進めました。

その後、完成したEPAシステムを紐解き、どんな作りになっているのか、各モジュールがどのように連携しているのか、などを学んでいきました。以前にシステムエンジニアをしていたというわけではありませんが、元々ITに触れるのが好きで、Excelでマクロを組むということはやっていました。現在までにBusiness b-ridgeを活用して、他の業務システムもいくつか開発しました。

ただし、開発した仕組みをお客様にも使っていただこうとすると、一気にハードルが上がります。

社外への展開をどのように図っていくかは、今後の課題ですね。

三浦氏:先に市民開発という言葉が出ましたが、当初の私はITリテラシーがかなり低いほうだったと思います。それでも今回Business b-ridgeで作ったEPAシステムを山田に解きほぐしてもらい、設定の仕方などを教えてもらったことで、自分である程度作ることができるぐらいのところまでは来たと思います。

ユーザー企業側のリソース次第になるとは思いますが、社内にITに興味を持つメンバーがいるなら、ノーコード開発はよりスムーズに拡げていくことができると思います。

田部氏:今回ノーコード開発を採用して、自分たちで仕組みを改修・進化させていくことを選択しました。しかし専門的なスキルが必要な場合や、時間に制約がある短期的なプロジェクトの場合、さらには最新の技術トレンドを取り入れたい場合などには、信頼のおけるITベンダーの協力が必要不可欠です。B-EN-Gにはそうした立場で、今後も私たちを強力に支援していただきたいと思います。

※記事内における組織名、役職、数値データなどは2024年2月現在のものです。閲覧される時点では変更されている可能性があります。